Industriemagazin-Mangerranking 2011 : Generation 2020: Wie die jungen Industrie-Bosse ticken

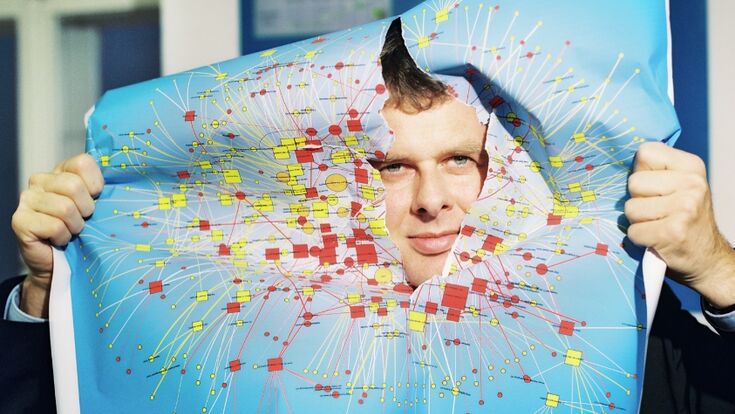

„Nur das Lehrmädchen war noch jünger als ich.“ Peter J. Oswald startete seine Karriere schon im Chefsessel – mit zarten 23 Jahren: Eigentlich hätte der heutige Mondi-Europe-&-International- Chef nur ein paar Wochen lang den WUV Universitätsverlag führen sollen, bis zur Installierung eines neuen Geschäftsführers nach dem überstürzten Abgang des Vorgängers. Doch der jugendliche Oswald verschaffte sich unter den zwei Dutzend Mitarbeitern so rasch Respekt, dass sein Betriebswirtschaftsprofessor und Verlags-Aufsichtsrat, der ihn von der Sponsion weg engagiert hatte, die Suche nach einem Nachfolger bald abbrach. Aus einigen Wochen wurden drei Jahre – bis Oswald das Provisorium zu langweilig wurde und er bei der Deutschen Bank anheuerte. Mit größeren Altersunterschieden umzugehen, ist für Oswald bis heute kein Problem. Darf es auch nicht: Denn mit seinen 49 Jahren ist er unter den TOP 10 der tausend wichtigsten Industrielenker des Landes der Jungspund schlechthin. Wird doch die österreichische Wirtschaft immer noch von den alten Herren dominiert: Im INDUSTRIEMAGAZIN- Manager-Ranking finden sich ganze acht Firmenlenker, die jünger sind als 35 Jahre – neben neun Rüstigen aus der Altersgruppe 80+. Doch es tut sich Platz auf für die Nachfolgergeneration. Demnächst treten etliche Spitzenvertreter der ersten Nachkriegsgeneration ab, die über Jahrzehnte das Schicksal von Konzernen – und letztlich der Industrie dieses Landes – gelenkt haben: Voest-Retter Ludwig Scharinger (69, Platz 2 im Ranking) übergibt im März 2012 das Zepter bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich mit ihren gut 500 Beteiligungen an den 1960 geborenen Heinrich Schaller (derzeit Vorstand der Wiener Börse). Zeitgleich geht der Ziehvater der erfolgreichen Raiffeisen-Ostexpansion, Christian Konrad (67, Platz 4), in Pension. Auch der blendend vernetzte Veit Sorger (69, Platz 3) wird nach zwei Amtsperioden den Präsidentensessel der Industriellenvereinigung räumen. Tougher Nachwuchs.Doch wer kann in das 2012 entstehende Vakuum aufrücken? Wer sind die Jungen, die das Potenzial haben, im kommenden Jahrzehnt an die absolute Spitze vorzustoßen? INDUSTRIEMAGAZIN beauftragte die Netzwerk- Spezialisten von FAS.research, das Firmenbuch nach ihnen zu durchforsten. Gesucht wurden aber nicht nur Führungskräfte mit einer hohen Anzahl der Funktionen, sondern bewertet wurden auch die „Qualität“ und die „Exklusivität“ ihrer Kontakte. Auf Basis dieser Analyse (das vollständige Ranking finden Sie hier) wurden auch die jungen High-Potentials identifiziert, die wir Ihnen hier vorstellen wollen. Auffallend: Die jungen Chefs (auch in der Generation unter 50 ist nur jede zehnte Spitzenposition mit einer Frau besetzt) haben einiges mit den Silberrücken gemeinsam, die sie ablösen. Exzellent ausgebildet und vernetzt, sind sie oft jung ins Familienunternehmen eingestiegen.Doch eine Kaminkarriere im (Familien-)Betrieb ist nicht mehr das einzige Ticket in die heimische Industrieelite – einige junge Mächtige eroberten ihre Position nicht von einer familiären Startrampe aus, sondern im Windschatten wirkmächtiger Mentoren. Was die Chefs der Generation 2025 von ihren Vorgängern unterscheidet: Sie haben oft längere Zeit außerhalb Österreichs gearbeitet und Internationalisierungserfahrung aus erster Hand gesammelt. Ihre Karrieren verlaufen keineswegs immer geradlinig – sie haben gelernt, herbe Rückschläge wegzustecken. „Wenn man einen Fehler macht, dann hat man einen Fehler gemacht – den gibt man zu und denkt nicht nach, wie man sein Gesicht wahrt, sondern wie man ihn wieder ausradiert“, beschreibt Mondi-Chef Peter J. Oswald diese Einstellung. Tough sein müssen die jungen Industriechefs – Resilienz, die „Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen Wert zu produzieren“, hält Harald Katzmair, Geschäftsführer von FAS.research, dessen Netzwerkspezialisten das Managerranking erarbeitet haben, für deren Schlüsselqualität schlechthin. Fortsetzung auf Seite 2: Karin Exner-Wöhrer - die Resiliente.

Karin Exner-Wöhrer mutet wie die Verkörperung der Resilienz an. Die Finanzchefin der Salzburg Aluminium (SAG) und mit 40 Jahren eine der jüngsten Alphafrauen des Landes, erweckt nicht den Eindruck, als ließe sie sich leicht aus der Bahn werfen. Dabei hat sie hat eine Krise des Familienunternehmens hinter sich (ihr Vater ist CEO der Holding, ihre Mutter und ihre Schwester sitzen im Aufsichtsrat), die es in sich hatte: 2009 brach der Umsatz des Automobilzulieferers um 70 Prozent ein, ein Drittel der Belegschaft musste gehen. Die Familie schoss frisches Geld ins Unternehmen ein, nachdem die Hausbanken unruhig geworden waren. „Es gab eine steile Lernkurve – das Ausmaß des Falls war einfach nicht vorhersehbar.“ Um die Stammbeegschaft zu halten, arbeiteten die Exners mit Aussetzungsverträgen. Der krasse Auftragsmangel ließ sie erfinderisch werden: Statt LKW-Tanks wurden kurzerhand Wasserspeicher für Passivhäuser gebaut. Jetzt ist eine Neuausrichtung im Laufen, die Exner-Wöhrer mit einer Mischung aus Fingerspitzengefühl, Härte und Pragmatismus vorantreibt. „Wir gehen inhaltlich mehr in die Breite.“ Das Ziel: Die Abhängigkeit von der Nutzfahrzeugindustrie zu reduzieren – durch Diversifikation und die Erschließung neuer Märkte, die der von klein auf international orientierten Exner-Wöhrer (geboren in Zürich, verbrachte sie einen Großteil ihrer Kindheit in Sierra Leone) ein zentrales Anliegen ist.Ihr eigener Karrierepfad war früh klar: Vater Josef übernahm 1992 die Firma, deren Geschäftsführer er zuvor gewesen war – einer der ersten MBOs in Österreich. „Ich wollte immer Unternehmer werden, war bei der Übernahme dabei. Es hat sich einfach angeboten.“ Die Holding leitet ihr Vater, die beiden operativen Gesellschaften führt Exner-Wöhrer. „Ich teile mir ganz bewusst die Ressorts mit einem familienfremden Manager. Diese 360 Grad tun uns gut.“ Ungeduld wird ihr zuweilen nachgesagt – unternehmerisch selbstständig müssten ihre Mitarbeiter schon sein, sagt Exner-Wöhrer: „Wir definieren gemeinsam das Ziel, wie sie dorthin kommen, ist ihnen selbst überlassen. Es ist bei Mitarbeitern wie bei Kindern: Der Freiraum ist wichtig, dass sich jeder entfalten kann.“ Abschalten kann sie beim Lego- und Playmobil-Spielen mit ihren beiden Kindern (drei und fünf Jahre alt). Die Vereinbarkeit von Spitzenjob und Familie stellt sie selber her: „Ich habe beschlossen, das Modell ganz bewusst vorzuleben. Es gibt ‚Kinderzeiten‘, da bin ich ansprechbar, wenn’s brennt, aber für Dinge, die warten können, erst danach oder am nächsten Tag. Das gestehe ich auch meinen Mitarbeitern zu. Nur weil ich um 11 Uhr abends Mails schreibe, heißt das nicht, dass ich sofort eine Antwort erwarte.“ Wert legt sie drauf, „dass Termine mit unseren ‚Working Mums‘ zu Zeiten stattfinden, zu denen diese können – und nicht um 18 Uhr. Wir als Unternehmer haben die Pflicht, das so einzurichten.“ Fortsetzung auf Seite 3: Gerald Prinzhorn - der Generalist.

Das Quäntchen Extra- Flexibilität, die Exner-Wöhrer an den Tag legt, wird an der Unternehmensspitze immer wichtiger: „Erfolg hat, wer aus Irrtümern am schnellsten lernt“, meint FAS.research-Chef Harald Katzmair. Die Volatilität des Marktumfeldes bedeute auch, dass in der Chefetage wieder Generalisten gefragt sind: „Wenn hohe Unsicherheit herrscht, brauche ich mehr verschiedenartige Skills, Erfahrung in mehreren Branchen und muss die Firma breiter aufstellen können.“ Einen solchen Querbeet-Lebenslauf hat Gerald Prinzhorn vorzuweisen – er hat den 44-Jährigen im September in den Schmid- Konzern, den Ausgangspunkt seiner beruflichen Laufbahn, zurückgeführt. Als Geschäftsführer von Austrotherm ist er heute für die Internationalisierung verantwortlich; begonnen hatte er 1995 bei Wopfinger Zement im Vorzimmer der Geschäftsführung. Mit dem durchwachsenen Dazwischen hadert der Sohn des Papier-Paradeindustriellen Thomas Prinzhorn nicht. Von Wopfinger zog es ihn als Berater zu Boston Consulting, nach fünf Jahren wieder ins operative Geschäft – als Vorstand des Umwelttechnikunternehmens Ash Dec, das ein Verfahren entwickelt hatte, um aus Klärschlammasche Dünger zu produzieren. Einer der Risikokapitalgeber: Thomas Prinzhorn. Ash Dec kam aus den roten Zahlen nie heraus und rutschte 2010 in die Pleite. Da war Gerald Prinzhorn schon nicht mehr dabei – Kollateralschaden am Ruf gab es trotzdem. „Man setzt sich in Österreich als Start-up-Unternehmer einem gewaltigen finanziellen und persönlichen Risiko aus, und leider gibt es die Mentalität: Wenn du eine Pleite hinlegst, bist du nicht geeignet.“Die nächste Chance bekam er im väterlichen Konzern: Prinzhorn senior berief ihn 2007 zum Geschäftsführer der Dunapack Spremberg. Das Wellpappewerk in der Lausitz kämpfte mit Anlaufverlusten. Mit Prinzhorns Führungsstil konnten die Brandenburger anfangs wenig anfangen. „Ich bin in die erste Sitzung gekommen, habe gesagt: Wir diskutieren das jetzt. Und habe in 20 ungläubige Augenpaare geschaut. Die Ostdeutschen waren gewohnt, dass der Chef hereinkommt und ihnen mitteilt, wo’s langgeht.“ Die Schuhe seines Vaters muss Gerald Prinzhorn nicht anziehen, dessen Einfluss leugnet er aber nicht. „Ich bin nicht mit ihm aufgewachsen, aber wenn wir zusammen waren, war die Firma ständig Thema.“ Das beeindruckte den Filius: „Ich wollte immer in der Industrie arbeiten, habe aber wahrscheinlich den gleichen Fehler gemacht wie mein Vater und etwas studiert – Technik –, wofür ich nicht geeignet war. Mit der Wirtschaft kratzt man aber die Kurve.“ Prinzhorn senior nahm die seine in Harvard, Prinzhorn junior in Fontainebleau. Fortsetzung auf Seite 4: Peter J. Oswald - der Netzwerker.

Gerade Kaderschmieden wie Fontainebleau verleihen den Netzwerken der Nachwuchs- Industriekapitäne Struktur. Die brauchen sie mehr denn je, meint Harald Katzmair. „Die Netzwerke sind aufgrund der diskontinuierlicheren Karriereverläufe stärker Deal- und Interessen-getrieben als früher.“ Es reicht nicht mehr aus, nur im eigenen Soziotop trittfest zu sein: „Sie müssen mit möglichst vielen verschiedenen Stakeholdern verbunden sein – mit zivilgesellschaftlichen Organisationen genauso wie mit politischen und privatwirtschaftlichen. Wer mit den großen NGOs nicht kann, bekommt schnell Probleme.“ Einer, der das schon verinnerlicht hat, ist Mondi-Chef Peter J. Oswald. Er betreibt einen intensiven Dialog mit den Stakeholdern abseits des Unternehmens. Sein Engagement – Oswald ist Präsident der CSR-Plattform „RespAct“ – ist zutiefst persönlich motiviert: „Ich hatte das ungeheure Privileg, viele Chancen bekommen zu haben. Ich möchte, dass die Generation meiner Kinder die gleichen Chancen hat.“ Das übersetzt sich auch in geldwerte Leistung: Mondi-Mitarbeiter werden einige Halbtage pro Jahr freigestellt, um in Lerncafés mit benachteiligten Jugendlichen zu pauken oder in der Wiener Obdachlosenhilfseinrichtung „Gruft“ zu arbeiten; in Russland werden Wälder auf Konzernkosten aufgeforstet.Die zupackende Art, die man ihm nachsagt, kam dem gebürtigen Oberösterreicher nie abhanden. In der Krise restrukturierte er, verkaufte und schloss Werke. Zeigte Härte, aber mit Abfederung: „In Bulgarien, wo die soziale Absicherung lückenhaft ist, haben wir für Mitarbeiter, die wegen der Werksschließung ein Jahr arbeitslos waren, und ihre Angehörigen die Werkskantine offen gelassen und sie finanziell unterstützt.“ Verantwortung zu übernehmen war für den Mondi-Chef immer Karriereziel Nummer eins. Auf Initiative von Josef Taus werkte er eineinhalb Jahre bei KTM („dort habe ich viel über Sanierung gelernt“), bevor er zum Papierkonzern Frantschach wechselte. Als dieser in der südafrikanisch- britischen Mondi-Gruppe aufging, war Oswald Chef der Verpackungsdivision und für die Integration zuständig, 2008 kam der Papierbereich dazu. Heute verantwortet er das gesamte Mondi-Geschäft außerhalb Südafrikas mit 4,8 (von 5,6) Milliarden Euro Umsatz. Auf die Frage, ob man „alte“ Industrien neu erfinden könne, lacht Oswald: „Es gibt keine alten Industrien, nur Manager ohne Fantasie. Wichtig ist, Rückgrat zu haben, nicht einfach Trends zu folgen, sondern das zu tun, was für das Unternehmen am besten ist.“ Die Beharrlichkeit, an etwas für richtig Befundenem festzuhalten, ist für ihn charakteristisch. Gegen den Strom schwamm Oswald in den 90er Jahren, als viele Papierhersteller große Maschinen auf die grüne Wiese setzten: Er kaufte in Zentral- und Osteuropa Unternehmen mit älteren Maschinenparks auf, die nach und nach modernisiert wurden. „Es stellte sich heraus, dass Standortvorteile, wie die Verfügbarkeit von Holz oder niedrigere Personalkosten, in Summe wichtiger waren als die Produktivität einer einzelnen Maschine.“ Den Mut, sich eingefahrenen Regeln zu widersetzen, wenn es der Firma gut tut, verlangt er auch Mitarbeitern ab. „Ich möchte, dass Manager ohne Handbuch arbeiten, stattdessen nachdenken, worauf es wirklich ankommt, und dazu eigene Vorschläge entwickeln.“ Fortsetzung auf Seite 5: F. Peter Mitterbauer - der Internationalist.

Ähnlich viel Selbstständigkeit wie Oswald fordert auch F. Peter Mitterbauer von seinen Leuten. „Wir wollen Erfolgssucher, nicht Misserfolgsvermeider.“ So sieht sich der 36-Jährige, der im Vorstand des Zulieferkonzerns Miba seit Februar das Geschäftsfeld Reibbeläge verantwortet, selbst, so führt er seine „Mibarianer“: „Ich will nicht, dass alles zu mir rückdelegiert wird.“ Nachsatz: „Meine Bürotür ist immer offen.“ Dass er einer Dynastie angehört, zeigt sich nur im Umgang mit dem eigenen Namen: In den offiziellen Dokumenten heißt der jüngste Miba-Vorstand Franz- Peter Mitterbauer. Für den Firmengebrauch dagegen trennen nur Anfangsbuchstabe und Punkt F. Peter Mitterbauer von der Verwechslung mit seinem Vater Peter, der das oberösterreichische Familienunternehmen in zweiter Generation führt. Berührungsängste mit externen Managern im Familienkonzern kennt er nicht. „Bei uns entscheiden nicht zwei, drei Familienmitglieder im stillen Kämmerlein. Bei der Strategieentwicklung bis 2015 war mein Vater bewusst nicht dabei. Der Kopf eines Unternehmens kann nicht alles entscheiden, nur das große Bild vorgeben.“Damit sein eigenes Bild groß genug wurde, zog es den jungen Mitterbauer zunächst einmal vom Miba-Stammsitz Laakirchen fort. „Mir war es wichtig, flügge zu werden und etwas Eigenes zu machen.“ Für ihn waren das Berufsjahre als Asien-Vertriebsleiter von Stölzle Oberglas und davor beim deutschen Automobilzulieferer Webasto. Der Rückweg ins Familienunternehmen führte über China, wo er eine Miba-Vertriebsniederlassung aufbaute. Nach seiner Rückkehr nach Österreich schlug die Krise zu. „Da konnte ich binnen zwei Jahren lernen, worauf andere Jahrzehnte gewartet haben.“ Teamgeist inklusive: „So etwas schweißt die Mannschaft zusammen.“ Fortsetzung auf Seite 6: Kari Kapsch - der Antreiber.

„Den Laden zusammenhalten können, die Leute motivieren und exzellente Geschichten erzählen“, wird für FAS.research-Chef Katzmair ein immer wesentlicherer Erfolgsfaktor. Dazu gehört der Mut, ins kalte Wasser zu springen, sich an neue Geschäftsfelder und auf neue Märkte zu wagen. „Reine Konzentration auf das Kerngeschäft erhöht das Risiko.“ Kari Kapsch weiß, wie so etwas geht: Mitte der 90er Jahre stampfte er im Wiener Traditionsbetrieb den Geschäftsbereich Mautsysteme aus dem Boden. Leicht war das nicht: „Ich hatte im Unternehmen starke Widerstände zu überwinden.“ Dabei kannte er den Betrieb von klein auf: „Geboren 1964, Diensteintritt 1968“, scherzt Kapsch, fragt man ihn nach seinem Start in den Familienkonzern, dessen COO er heute ist. Der Industrielle vierter Generation war schon als Kind regelmäßig im Büro seines Vaters und stromerte durch die Fertigung. Zwanghaft war der Einstieg aber nicht, betont der jüngere der beiden Kapsch-Brüder, die heute die Gruppe führen: „Unser Vater hat uns immer die Freiheit gegeben, auch etwas anderes zu machen. Mir hat es aber von Anfang an Spaß gemacht, hier zu arbeiten.“ Dabei war der Start an der Firmenspitze mehr als holprig: Kari Kapsch und sein älterer Bruder Georg übernahmen das Ruder 2001 – just zu dem Zeitpunkt, als die ganze Telekom-Branche nach dem Platzen der Dotcom-Blase auf Talfahrt ging. Bis 2003 wurde umgebaut (von rund 3000 Mitarbeitern verlor damals jeder Dritte den Job), Familienkrach inklusive – ein Familienzweig wurde aus dem Unternehmen gedrängt.Mut zum Risiko bewies Kari Kapsch noch einmal: 2010 katapultierte die Übernahme eines Teils der Konkursmasse des kanadischen Telekomausrüsters Nortel die von ihm geführte Kapsch CarrierCom von der gehobenen Regionalliga in die Position des Weltmarktführers für digitalen Zugfunk. Zunächst eine Zitterpartie: Nach dem Closing herrschte zwei Monate lang in den Auftragsbüchern Ebbe, bis die Kunden zurückkehrten. Ein „Wagerlhund“ sei er, sagt man dem umtriebigen jüngeren Kapsch-Bruder nach, einer, der sich immer vor den Karren spannt. Das tat er auch diesmal: Ein Jahr lang ging Kapsch auf Ochsentour, ließ sich in den frisch übernommenen Niederlassungen anschauen. Dass plötzlich ein Eigentümer persönlich auftauchte, war ein Kulturschock: „Ich stelle mich als Herr Kapsch selber hin – die meisten Mitarbeiter hatten den Nortel-CEO nie gesehen.“ Seinen idealen Ausstiegszeitpunkt kennt der 47-Jährige schon heute: „Irgendwann kommt der Punkt, ab dem man nicht mehr in der Lage ist, einen Beitrag zur positiven Unternehmensentwicklung zu leisten. Der ist aber nicht altersabhängig.“Altersabhängig ist der Anspruch vielleicht nicht, dem sich die jungen Bosse stellen müssen. Doch um ihn zu erfüllen, brauchen sie jede Menge von dem, was der Schriftsteller Ernest Hemingway als Rückgrat des Erfolges definiert hat: Grace under pressure.