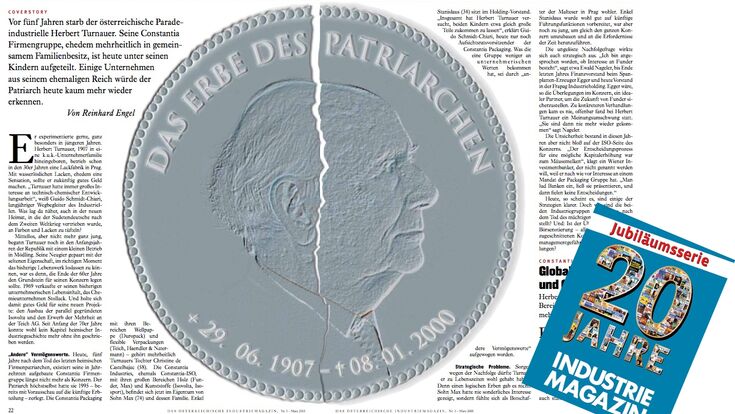

30 Jahre INDUSTRIEMAGAZIN : Constantia Firmengruppe: Das Erbe des Patriarchen Herbert Turnauer

Er experimentierte gerne, ganz besonders in jüngeren Jahren. Herbert Turnauer, 1907 in eine k.u.k.-Unternehmerfamilie hineingeboren, betrieb schon in den 30er Jahren eine Lackfabrik in Prag. Mit wasserlöslichen Lacken, ehedem eine Sensation, sollte er zukünftig gutes Geld machen.

„Turnauer hatte immer großes Interesse an technisch-chemischer Entwicklungsarbeit“, sagte Guido Schmidt-Chiari, langjähriger Wegbegleiter des Industriellen. Was lag da näher, auch in der neuen Heimat, in die der Sudetendeutsche nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde, an Farben und Lacken zu tüfteln?

Mittellos, aber nicht mehr ganz jung, begann Turnauer noch in den Anfangsjahren der Republik mit einem kleinen Betrieb in Mödling. Seine Neugier gepaart mit der seltenen Eigenschaft, im richtigen Moment das bisherige Lebenswerk loslassen zu können, war es denn, die Ende der 60er Jahre den Grundstein für seinen Konzern legen sollte.

1969 verkaufte er seinen bisherigen unternehmerischen Lebensinhalt, das Chemieunternehmen Stollack. Und holte sich damit gutes Geld für seine neuen Projekte: den Ausbau der parallel gegründeten Isovolta und den Erwerb der Mehrheit an der Teich AG. Seit Anfang der 70er Jahre konnte wohl kein Kapitel heimischer Industriegeschichte mehr ohne ihn geschrieben werden.

Zu diesem Artikel

In 30 Jahren INDUSTRIEMAGAZIN entstehen viele Artikel. Dieser hier wurde erstmals 2005 veröffentlicht. Auch wenn sich seither einiges getan hat, fanden wir es wert, ihn zu unserem Jubiläum für Sie aus dem Archiv zu holen – als eine der besonderen Perlen unserer Berichterstattung.

„Andere“ Vermögenswerte

Als im Jahr 2000 der letzte heimische Firmenpatriarch starb, existiert seine in Jahrzehnten aufgebaute Constantia Firmengruppe längst nicht mehr als Konzern. Turnauer höchstselbst hatte sie 1995 – bereits mit Vorausschau auf die künftige Erbteilung – zerlegt: in Constantia Packaging (zu der die Segmente Amag und Constantia Flexibles gehören) und Constantia Industries, ehemals Constantia-ISO.

Tochter Christine de Castelbajac übernahm damals mehrheitlich Constantia Packaging. Max Turnauer, Sohn des Patriarchen, erbte Constantia Industries. Er verstarb 2020, heute ist Stanislaus Turnauer, Enkel von Herbert Turnauer, Aufsichtsrat und Eigentümer von Constantia Industries.

„Insgesamt hat Herbert Turnauer versucht, beiden Kindern etwa gleich große Teile zukommen zu lassen“, erklärte Guido Schmidt-Chiari, einst Aufsichtsratsvorsitzender der Constantia Packaging und 2016 verstorben. Was die eine Gruppe weniger an unternehmerischen Werten bekommen hat, sei durch „andere Vermögenswerte“ aufgewogen worden.

Sorgen wegen der Nachfolge dürfte Turnauer zu Lebenszeiten wohl gehabt haben. Denn einen logischen Erben gab es nicht. Sohn Max hatte nie sonderliches Interesse gezeigt, sondern fühlte sich als Botschafter der Malteser in Prag wohler. Enkel Stanislaus wurde wohl gut auf künftige Führungsfunktionen vorbereitet, war aber noch zu jung, um gleich den ganzen Konzern umzubauen und an die Erfordernisse der Zeit heranzuführen.

Die ungelöste Nachfolgefrage wirkte sich auch strategisch aus. „Ich bin angesprochen worden, ob Interesse an Funder besteht“, sagt etwa Ewald Nageler, ehemaliger Finanzvorstand beim Spanplatten- Erzeuger Egger und sowie Vorstand in der Frapag Industrieholding. Egger wäre, so die Überlegungen im Konzern, ein idealer Partner, um die Zukunft von Funder sicherzustellen.

Zu konkreteren Verhandlungen kam es nie, offenbar fand bei Herbert Turnauer ein Meinungsumschwung statt. „Sie sind dann nie mehr wieder gekommen“ sagt Nageler.

Die Unsicherheit bestand in diesen Jahren aber nicht bloß auf der ISO-Seite des Konzerns. „Der Entscheidungsprozess für eine mögliche Kapitalerhöhung war zum Mäusemelken“, bekklagte ein Wiener Investmentbanker. „Man lud Banken ein, ließ sie präsentieren, und dann fielen keine Entscheidungen.“

Constantia Packaging: Globalisierung und Gerangel

Herbert Turnauer würde den Bereich Packaging heute (2005, Anm.) kaum mehr wieder erkennen. Bei der Constantia Packaging gibt man sich bemüht, den Streubesitzern gegenüber informativer aufzutreten, als dies unter Turnauer der Fall war: Man notiert seit Anfang 2002 im Prime Market der Wiener Börse, bilanziert nach IAS, und die Kurse haben sich schließlich in den letzten beiden Jahren vom lange klebrig scheinenden Boden von neun Euro deutlich über die 24-Euro-Marke bewegt.

Ebenfalls in 30 Jahren INDUSTRIEMAGAZIN entstanden:

Mirko Kovats: "Ich hole mir doch nur Geld, wenn ich es investieren kann"

Die bunten Geschäfte des Alon Shklarek

Klaus Woltron über Blüte, Rückzug und Comeback des Staates

Für diese Kursentwicklung gibt es auch stärkere Argumente als jenes allgemeine vom lokalen Wiener Börseboom. Wohl lag die Packaging-Gruppe in einer Analyse der Raiffeisen Centro Bank vom Vorjahr bei mehreren Finanzkennzahlen noch ein, zwei Prozentpunkte hinter den meist gut verdienenden Konkurrenten der „Peer Group“.

„Wir sind aber schon über dem Median“, freut sich (damaliger) Vorstand Michael Götz und verweist auf fast verdoppelte Umsätze seit 1999 – und vor allem Erträge. Der Anteil des Ergebnisses vor Steuern am Umsatz kletterte in den letzten Jahren auf immerhin acht Prozent.

„Derart große Kunden“

Mit der rasanten Internationalisierung hat sich die Packaging weit von Turnauers Konzern mit seinem Österreich-Schwerpunkt entfernt. „Wir haben versucht, uns an die neuen Gegebenheiten anzupassen“, so Götz. Die dezentrale, flache Organisation der Gruppe mit einer winzigen Holding habe man beibehalten, aber – etwa bei der flexiblen Verpackung - eine Divisionsleitung eingezogen. „Europaweit nimmt die Tendenz zu Tendern zu, man muss bei den großen Markenartiklern meist für ganze Regionen anbieten, etwa für Frankreich, Italien, Spanien.“ „Die Märkte haben sich geändert“, setzt (damaliger) Aufsichtsratschef Schmidt-Chiari fast entschuldigend hinzu. „Das hat Herbert Turnauer in dieser Form nicht vorhersehen können: Einen europäischen Markt, eine Währung, derart große Kunden.“

Aber auch innerhalb der eigenen Gruppe wird die Produktion optimiert. So kann es durchaus vorkommen, dass erste Fertigungsschritte in einer Fabrik in Tschechien erfolgen, die Finalisierung dann in Frankreich. Das überschreitet längst die handelsrechtlichen Einteilungen nach Teich und Haendler & Natermann, die internationalen Töchter werden schon gemeinsam gesteuert wie in anderen multinationalen Konzernen.

Mehrere offene Baustellen hat man in der Vergangenheit bereinigt: Ein defizitäres Werk in England wurde geschlossen, in der deutschen Haendler-&-Natermann- Gruppe gab es Rationalisierungen. „Am leichtesten steigert man die Gewinne, indem man die Verluste los wird“, so Schmidt-Chiari. Auch produktionsferne Handelsunternehmen gab man ab, etwa Petruzalek, an eine Tochter von Italmobiliare. Das Streamlining hat Früchte getragen. „Es geht uns optimal“, freut sich die Vorsitzende des Angestellten-Betriebsrates im niederösterreichischen Teich-Stammwerk, Ilse Brendl. „Manchmal haben wir deswegen fast schon ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen Kollegen.“

Alte Wunden

Eine längst geschlossen geglaubte Flanke ist soeben wieder aufgebrochen. Mitte der 90er hatte Herbert Turnauer gemeinsam mit dem Amag-Vorstandsvorsitzenden Klaus Hammerer die staatliche Alu-Schmelze in Ranshofen privatisiert. Die beiden Partner – der eine hatte das Geld, der andere kannte das Unternehmen und ihm vertraute die Belegschaft – übernahmen je 40 Prozent der Aktien, 20 Prozent gingen an die Beschäftigten.

Man syndizierte, aber Hammerer wollte nicht nach der Pfeife des alten Herren tanzen – es kam zum Streit. 2003 kündigte Hammerer den Syndikatsvertrag, weil er gemeinsam mit dem Paket der Arbeitnehmer die Aktienmehrheit gehabt hätte. Er kam aber vor Gericht nicht durch und das Patt blieb.

2005, als die Constantia Packaging 25 Prozent plus eine Aktie aus einer niederländischen Turnauer-Familienholding übernahm, forderte Hammerer im Unternehmen eine Sonderprüfung. Er konnte das, weil die Amag ihrerseits mit 12,83 Prozent an der Packaging beteiligt war. Hammerer war damals für eine Anfrage nicht erreichbar. Was ihn dazu veranlasst hat, kann also nur vermutet werden.

Götz: „Ich werde doch als börsenotiertes Unternehmen nicht einen Cent zu viel an eine Familienholding zahlen. Das wäre ja Wahnsinn.“ Und auch Mark Kerekes, in der RCB mit der Analyse der Constantia Packaging betraut, meinte: „Die 75 Millionen und Besserungsschein sind ein fairer Preis, es hat schon unfairere Deals gegeben.“

Strategisch machte die Zusammenarbeit und auch die gegenseitige Verflechtung der beiden Konzerne jedenfalls Sinn: Die Amag war der wichtigste Lieferant der flexiblen Verpackungen, und diese wiederum zählten zu deren größten Kunden. „Das sind“ so Constantia-Vorstand Götz, „Budgets, um die brauche ich mir keine Sorgen zu machen.“

Constantia Industries: Alte Lasten, neues Glück

Kaum sind die lästigen Kleinaktionäre weg, wird wieder kräftig verdient. Eine noch heftigere Diskussion um das Konzept des fairen Preises betrifft die zweite Holding, die aus dem alten Turnauer-Reich hervorgegangen ist, die Constantia Industries. 2004 verabschiedete sie sich von der Börse, die knapp 10 Prozent Kleinaktionäre wurden mittels Squeeze-out zwangsabgefertigt.

„Es war kaum mehr Streubesitz da, an manchen Tagen sind nur ein paar Stück gehandelt worden“, argumentiert Constantia-Industries-Finanzvorstand Christian Maier. „Die Kosten der Notiz haben ein Vielfaches von ihrem Nutzen ausgemacht.“

Die Kleinaktionäre waren freilich nicht bereit, sich allzu billig hinauswerfen zu lassen, und wehrten sich. Bei der Hauptversammlung kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Einer der ruppigsten Kritiker, Rupert-Heinrich Staller, attackierte den Gutachter des Unternehmens, den emeritierten WU-Professor Anton Egger, so massiv, dass ihn dieser wegen übler Nachrede klagte. Staller, der von „Enteignung“ spricht und rund das Doppelte der angebotenen Abfertigung verlangt, nämlich 16 Euro pro Aktie statt 8,42, hat dabei auf der anderen Seite einen ebenso toughen Gegenspieler gefunden.

Vorstand Maier: „Ein paar Kleinaktionärsvertreter haben versucht, in Glücksritter-Mentalität das Unternehmen zu erpressen.“ Die Kompromissbereitschaft anderer Börseflüchtlinge diene nicht als Vorbild. „Baumax war in einer ähnlichen Lage und hat nachgeben müssen“ – weil er an Endkunden verkauft. „Wir als Industrielle brauchen das nicht.“

Man habe den historischen Höchstkurs der Aktie als Abfindung geboten, mehr sei nicht drin. Aber selbst weniger scharfe Aktionärsvertreter stieß man damit vor den Kopf. Kleinaktionärs-Schützer Wilhelm Rasinger: „Ein Drittel unter Buchwert, da hat jeder Schwierigkeiten.“

Langer Rechtsstreit.

Grundlage für die Abfertigung der Kleinaktionäre war die Bilanz 2003. Und aus ihr scheint es wirklich überall rot herauszurinnen. Einige Kostproben aus dem Geschäftsbericht: Im Holzbereich liest man von „schweren Prob-lemen“, von „starkem Umsatzeinbruch“ und zurückgefahrenen Produktionskapazitäten.

Aber auch in anderen Branchen ist weit und breit kein Land in Sicht: Die Isovolta, das technologische Flaggschiff, navigiert in einem „sehr schwierigen Marktumfeld“, überdies schwächelt das Geschäftsfeld Aviation und man berichtet von einem „starken Rückgang im Generatorenmarkt“. Schmidt-Chiari, damals dort noch Aufsichtsratsvorsitzender, gesteht im Nachhinein zu: „Wir haben die Lage sehr vorsichtig dargestellt.“

2005 halten die kämpferischen Kleinaktionäre bessere Karten. Denn zwar erteilt die Konzernführung keine Auskünfte zu Auftragslage und finanzieller Entwicklung. Isomax- Vorstand Silvio Wolfgang Kirchmair: „Der Rechstsstreit kann noch ein Jahr dauern.“ Recherchen bei Kunden, Branchenkennern und Betriebsräten haben aber ein deutlich positiveres Bild ergeben als in den letzten Publikationen der Gruppe dargestellt.

Max Turnauer und Familie: Die Holzfusion

Der größte Umbaubedarf bestand zweifellos im Bereich Holzwerkstoffe. Schon 2002 löste man Isomax, wo unter anderem Spanplatten beschichtet werden, aus der auf Elektrozulieferungen spezialisierten Isovolta heraus. In weiteren Schritten verschmolz man Homogenholz, Funder und Isomax zu einem Span- und Dekorplatten- Unternehmen mit rund 260 Millionen Euro Jahresumsatz. Weitere Fusionen mit der ungarischen Falco-Gruppe und der deutschen Letron sind möglich. Es war eine längst überfällige Zusammenfassung, vor allem gibt es nun einen einheitlichen Marktauftritt und Verkauf, eine Straffung der Verwaltungsabläufe.

Im kleinen, aber feinen Bereich Skizulieferung hat ein Unternehmen der Constantia Industries beinahe schon eine marktbeherrschende Stellung. „Wir arbeiten sehr gut mit der Isosport zusammen und entwickeln auch gemeinsam neue Skioberflächen oder Beläge“, erzählt 2005 Helmut Holzer, Koordinator für die gesamte Forschung und Entwicklung bei Atomic. „Aber wir schauen schon genau, dass wir auch andere Mitbewerber ins Boot bekommen.“

Dabei sei Isosport der Größte unter den Zulieferern, meint Holzer. „Jeder kauft bei ihm ein, ob das Franzosen sind oder Amerikaner“, sagt der Atomic-Mann. Noch deutlicher bergauf ging es 2004 in anderen Bereichen des Geschäftsfelds technische Kunststoffe, die man im Geschäftsbericht 2003 noch lauthals bejammert hatte. „

Weltweit gesehen, erholt sich der Generatorenmarkt“, erzählt Karl Scherer, Bereichsleiter für Hydro- Generatoren bei der VA Tech Hydro in Weiz. „Es gibt einen deutlichen Anstieg, und nicht mehr nur bei Plänen, sondern bei ausgeschriebenen und auch schon vergebenen Projekten.“ Isovolta als Zulieferer müsste davon unmittelbar profitieren.

Ein anderer globaler Markt ist ebenfalls wieder zurückgekommen. „Die FACC kriegt Lawinen von uns“, erzählt Rober Horvat, Betriebsrat bei Isovolta in Wiener Neudorf. Das bestätigt auch Walter A. Stephan, Geschäftsführer der Fischer Advanced Composite Components: „Es gibt wieder starkes Wachstum.“

Stephan, ein großer Abnehmer sogenannter Prepregs, Halbfertigzeug für Flugzeuginnenteile, von Isovolta spricht sogar schon davon, dass es „in Richtung Materialknappheit“ gehen könne. Beim großen Airbus A 380 hat sich der Anteil der verwendeten Kunststoffe verdoppelt – von zehn auf 20 Prozent.

Das sollte sich künftig in den neuen Modellen der kleineren Klassen fortsetzen. Isovolta ist für den europäischen Jumbo übrigens nicht nur Sublieferant, sondern trägt mit Eigenentwicklungen wie leuchtenden Innenraum-Verkleidungen auch selbst unmittelbar zu dem Großprojekt bei.

Turnauer neu?

Die Schrecksekunde im Turnauer- Imperium ohne mächtigen Übervater mag einige Jahre gedauert haben. Jetzt scheinen beide daraus hervorgegangenen Gruppen wieder auf Kurs: die eine als Verpackungskonzern im europäischen Kräftespiel der Großen; die andere als Kombination aus intelligenter industrieller Produktion einfacherer Güter wie Platten und hoch spezialisierter Industriezulieferungen auf technischem Spitzen-Niveau. Es wird ordentlich verdient und weiter investiert – bei Teich in Niederösterreich, bei Isovolta in der Steiermark.

Es gibt neue, fernere Zielmärkte: Russland, die Ukraine, China. Und selbst wenn Funder-Isomax einmal unter dem Dach eines Branchenriesen wie Egger oder Kaindl enden sollte, die Erben des alten Herren sollte man noch lange nicht abschreiben.

Ein Portrait des Fabrikanten

Mit offenem Blick für Gelegenheiten, äußerst konservativen Bilanzierungsmethoden und harter Hand schaffte es der Flüchtling Herbert Turnauer zu einem der größten Industriellen des Landes.

"Ich danke Ihnen, ich brauche Sie nicht mehr. Sie können sich morgen das abholen, was Ihnen zusteht.“ Diese Sätze oder ähnliche mussten sich im Laufe der Zeit einige der österreichischen Spitzenmanager sagen lassen, die in Herbert Turnauers Industriekonzern jahrelang erfolgreich gearbeitet hatten, aber dann doch zu eigenständig geworden waren.

„Er hat genau gewusst, wann er zuschlagen musste“, erinnert sich ein langjähriger Aufsichtsrat. Es waren Namen wie Josef Taus und Manfred Leeb, Herbert Liaunig oder der Banker Christoph Kraus, allesamt keine Leichtgewichte in der österreichischen Wirtschaft. Dividenden und Busfahrten.

Diese Härte war die eine Seite des hoch begabten Autodidakten Herbert Turnauer. Er war 1907 in Prag geboren und musste nach der Niederlage der Nazis das Land als Deutscher verlassen, obwohl er wegen jüdischer Ahnen in einem Elternzweig nicht einmal in der deutschen Wehrmacht gedient hatte. Der mittellose, aber nicht mehr ganz junge Mann baute in Österreich einen Chemiebetrieb auf. Später verkaufte er diesen an den deutschen Hoechst- Konzern und bekam damit weiteres Investitionskapital.

„Man hat damals schon gesehen, was unter Unternehmern sehr ungewöhnlich ist“, analysierte Schmidt- Chiari. „Er hat immer wieder am Höhepunkt verkauft, hat sich trennen können.“ Diesen harten, endgültigen Schritt sollte er dann noch mehrmals setzen, etwa bei der Abgabe der Salzburger Hightech-Schmiede Skidata oder beim Verkauf der Neusiedler Papierfabrik an Frantschach.

Bei dieser für damals gewaltigen Transaktion kam es zum Bruch mit dem früheren ÖVPKanzlerkandidaten Josef Taus. Dieser hatte den 1969 gegründeten Constantia-Konzern schnell expandieren wollen, aber Turnauer wurde die Sache zu riskant, er überging seinen Generaldirektor eiskalt und wurde hinter seinem Rücken handelseins mit Frantschach. Taus hatte ihn zwar noch zum Börsegang motiviert, aber wirklich aktionärsfreundlich wurde der Patriarch nie. Er zahlte ordentliche Dividenden, und vor den Hauptversammlungen gab es die obligaten Busfahrten in den einen oder anderen Produktionsbetrieb.

Aber mit Informationen blieb er äußerst knausrig, und der Börsekurs war stets enttäuschend: Die stillen Reserven, die Turnauer anlegte, spiegelten sich darin nicht wider, und das etwas willkürlich zusammengewürfelte Konglomerat sorgte dafür, dass die Aktie in die Fonds nicht aufgenommen wurde.

Der „Fabrikant“

Auch wenn Turnauer, der von sich als „Fabrikant“ sprach, eisern am B2B-Bereich festhielt und keine Konsumartikel erzeugte, die Unternehmen seiner Gruppe wucherten von Holz bis Kunststoff, von Aluminium bis Karton. „Er hat immer wieder Interesse für neue Bereiche entwickelt“, so Schmidt- Chiari, „aber er hatte Scheu vor allzu großen Einheiten wie eben in der Papierindustrie. Er wollte eine Vielzahl kleinerer Unternehmen, nahe am Kunden.“

Von den Banken versuchte Turnauer so weit wie möglich unabhängig zu bleiben, deshalb auch sein Bemühen, nur so viel zu investieren, wie der Cashflow hergab. Die Politik mied er eher, und wenn der bekennende Monarchist jemanden unterstützte, dann Außenseiter wie Teile des Liberalen Forums und dann auch Jörg Haider. Eine Fünf-Millionen-Spende in Cash für die FPÖ sorgte einmal für Aufregung, Insider halten weit größere Summen für wahrscheinlich.

Ausgesuchte Höflichkeit

Turnauer herrschte in seinem Reich als Patriarch. Aber so sehr seine Manager zitterten, so gut konnte er Mitarbeiter motivieren. „Als junger Mann hat man das Gefühl gehabt, dass man gleichwertig behandelt wird, mit ausgesuchter Höflichkeit“, erinnerte sich der frühere Industriellenvereinigungs-Generalsekretär Herbert Krejci, der auch für Turnauer als Aufsichtsrat Unternehmen kontrollierte.

Zu den Betriebsräten fand der Konzernherr ebenfalls eine tragfähige Gesprächsbasis: „Er war sehr aufgeschlossen“, berichtete Ilse Brendl, Vorsitzende des Angestellten- Betriebsrates der Teich. „Die Meinung des Betriebsrates war ihm viel wert.“

Zur Öffentlichkeit hatte Turnauer ein gespaltenes Verhältnis. Wohl hielt er kurzzeitig Beteiligungen an Medien, etwa an der Wochenpresse und an der Presse. Den Wirtschaftschef der Kronenzeitung und Gewinn-Herausgeber Georg Wailand engagierte er sogar als Aufsichtsrat in einer der Industrie-Holdings. Aber er blieb low-key, aus Prinzip und auch wegen großer Ängste, man könne seinen geliebten Enkel Stanislaus, den heutigen Constantia-Industries-Vorstand, entführen. Nur gelegentlich lud er – vor allem weibliche – Journalisten zu sich in die Villa am Rande des Wienerwalds ein. Er blieb dabei auch als höflicher, charmanter Gastgeber der schlaue Wirtschaftsfuchs, lenkte entweder das Gespräch geschickt von den Unternehmen in Richtung Philosophie oder sagte am Ende eines Abends: „Das dürfen’s aber nicht schreiben.“